Maurizio Aprea

Dal Tilacino al sudario laico

IT FR ENG

Maurizio Aprea

Dal Tilacino al sudario laico

Tilacino in studio

Introduzione e intervista a cura di Piero Del Giudice.

Testo dell’articolo Maurizio Aprea dal Tilacino al sudario laico, pubblicato nel numero di aprile 2010 della rivista Galatea

Negli anni Settanta collassa in Italia — anche sotto la spinta della crisi sociale — la figurazione tradizionale in pittura e scultura. Nella capitale high-tech, un gruppo di artisti milanesi, e tra questi Aprea, si dedicano alla crisi e alla riproposta della figura e del racconto figurativo. La loro ricerca si basa sull’uso di materiali inediti come plastica e plexiglas, su tecniche visive nuove o aggiornate come l’anamorfosi e l’ologramma. Il loro lavoro cerca di far fronte alla velocità di sviluppo e mutazione della realtà, a sostenerne la rappresentazione. “Confronto con la realtà, funzione dell’opera d’arte”, su questi confini oscilla l’incontro con Maurizio Aprea. Ne esce una vicenda artistica originale, intensa che si accende e risolve ad ogni opera, ad ogni ciclo di lavoro. Si apre la scena su una condizione storica e sociale dell’artista che è la solitudine. In assenza di punti di riferimento intellettuali, di progetti culturali oggettivi, di gallerie d’arte. Da solo – come altri – egli si batte contro il logoramento continuo dell’immagine. Da solo ne ricerca una salvezza tra presente e memoria, linguaggio creativo e poteri assoluti di inibizione che avanzano. La conversazione si svolge nello studio dell’artista di via Confalonieri 11, quartiere Isola di Milano. Tra impianti, teche, tronchi d’albero, cavi, endopitture, endosculture, oscillanti e vecchie biciclette. In Aprea vivendo anche la presenza del nonno Giuseppe, pittore accademico ma di grandi quadri veristi. Da lui, dalle sue tracce, viene la convinzione che l’arte abbia una sua funzione generale e l’artista un destino particolare. di Piero Del Giudice

Nipote d’arte. Suo nonno, Giuseppe Aprea, era un notevole pittore accademico con forti accenti veristi. Ne parliamo?

Sono di Milano, di origine napoletana. Mio nonno insegnava all’Accademia di Napoli, era un artista abbastanza noto in Campania, Lazio, Puglia. Da bambino per me l’artista era uno come mio nonno. Ha avuto undici figli e mio padre era uno degli ultimi. Non l’ho conosciuto, il nonno è morto nel ’46, ma quando andavo a Napoli a trovare la nonna, insieme a mio padre, nella casa c’erano i suoi quadri e nel suo studio ancora il cavalletto con il suo autoritratto. Era pittore di grandi quadri storici, scene veriste, popolari, scene di strada tipiche di quegli anni, e c’erano delle copie di studio fatte da giovanissimo nei grandi musei. Ricordo una copia da Van Dick, enorme, una scena di caccia…un grande salone, una casa con spazi d’altri tempi, con alti soffitti, vissuta. Il nonno, gli zii, le zie. La zia Bianca che insegnava già allora. In un ambiente con libri, quadri, una casa composita, dove non c’era una impressione omogenea, una casa variegata, lo studio del nonno, la zona dove mio zio pianista studiava gli spartiti, il piano.

La presenza continua del nonno nei racconti degli zii. Era stato un padre severo, però tutte le figlie avevano studiato. Zie diplomate e laureate che però potevano uscire solo se accompagnate dai fratelli. C’era anche un’idea “democratica” della formazione, ognuno sceglieva la sua strada. Mia zia Giuseppina per esempio, chiamata “Giugiù”, aveva voluto fare l’Accademia, dipingeva, era un tipo strano. È andata a vivere in un paesino della Puglia, Lucera, aveva vinto un concorso nell’immediato dopo guerra – insegnava arte – non si è mai sposata, è rimasta in quel paese a insegnare e vivere. Un carattere forte, teneva a bada tutto il paese, tutti i ragazzi del paese erano stati suoi allievi. Quando è morta mia madre è rimasto il padre con quattro figli. Mia zia Giugiù ha voluto che almeno i più piccoli – Bruno e Monica – andassero per qualche mese da lei. Bruno si è iscritto alla scuola lì, Monica era troppo piccola. Ogni settimana, dieci giorni, con mio padre andavamo a trovarli in macchina. La zia ha tenuto per parecchi mesi i fratelli in attesa che si riorganizzasse la famiglia.

Come comincia la Sua storia artistica?

Ho sempre disegnato, da piccolo. Mio padre non mi ha mai contrastato. Avrebbe preferito che facessi il liceo classico, ma quando ho detto “no faccio il liceo artistico” mi ha lasciato fare. Poi c’era la suggestione del nonno, i quadri, la pittura… Sin da ragazzo non facevo altro che disegnare, dipingere. Gli insegnanti dicevano: è bravo, è portato. C’è stato un momento in cui ero attratto dalla animazione. C’era un lavoro artigianale sotto, facevo questi blocchi di animazione, con la tecnica del disegno progressivo, mi ero convinto che sarei andato a lavorare in America per Walt Disney. C’era una mia zia in America — una sorella di mio padre che aveva sposato durante la guerra un americano — e quando veniva in Italia mi raccontava degli studios, di Disney. Lo aveva conosciuto di persona, e conosceva anche i disegnatori che lavoravano per Walt Disney, mi portava dei filmini.

Com’era Brera nei Suoi anni?

L’Accademia in quegli anni – anni Settanta – l’ho vista agli sgoccioli della sua fase ottocentesca. Poi, dopo un momento di smarrimento, sono subentrate forze nuove che vedevano l’insegnamento artistico come possibilità di collegarsi con la vita, l’esterno. Alcuni professori di materie aggiuntive – dalle tecnologie dei materiali alla storia del teatro – cominciavano ad arricchire la scuola, con una formazione universitaria, specifica. Tra questi nuovi professori ricordo Davide Boriani – insegnava tecnologia di materiali – e aveva tra l’altro organizzato, nel 1973, una mostra collettiva dove il tema e i lavori vertevano sul funzionamento del mercato dell’arte attraverso una serie di indagini: interviste a galleristi, a artisti, a critici, tutto messo in mostra al centro San Fedele. Ne è uscita una cosa abbastanza forte e davvero innovativa per quegli anni. Chi aveva voglia di lavorare a Brera aveva uno spazio, qualche professore bravo c’era, poi è cambiata ancora e adesso mi sembra una scuola dove cercano di specializzare. Ho avuto una parentesi di un paio d’anni al Dams di Bologna – Umberto Eco, Squarzina – alla fine ho dato gli ultimi esami alla Accademia. Sono diplomato in scultura.

Un incontro importante per le Sue scelte artistiche è stato quello con Filippo Avalle. Come è andata?

Un incontro importante per le Sue scelte artistiche è stato quello con Filippo Avalle. Come è andata?

Era il 1976, stavo concludendo l’Accademia, un giorno trovo un biglietto appeso “artista Filippo Avalle cerca un collaboratore per realizzare una grande opera in plexiglas”. Mi hanno sempre attratto quel tipo di materiali che hanno la possibilità di essere “sommati”. In pittura mi piace l’acquarello, è trasparente e una velatura non nasconde la precedente. Negli acquarelli di Turner lo vedi e vedi anche, in trasparenza, l’uso magistrale di altre tecniche: la cancellazione, la gommatura, il graffio, il colpo di lacca. Soprattutto negli “studi di viaggio”, piccoli bozzetti in cui c’è la capacità di sommare, smontare, aggiungere, scorticare, da un pezzettino di carta si arriva a risultati incredibili.

Il plexiglas, allora, non poteva che attrarmi. Telefono ad Avalle e vado a vedere questo lavoro. Era fuori dal comune per quei tempi: un grande prismoide in plexiglas, una grande scatola che si apriva nel piccolo studio, un negozio in via Liutprando, una traversa di via Meda a Milano. Subito mi colpisce il personaggio e il lavoro. Avalle era completamente preso dall’opera e per portarla a termine avrebbe fatto qualsiasi cosa. Mi trovavo di fronte alla forza di un grande progetto, ad una determinazione unica a realizzarlo, e anche a una impressionante capacità manageriale. Un’opera molto impegnativa dal punto di vista costruttivo: un grande contenitore, un diaframma in plexiglas, un prisma che si intitola Halma-Labirinto senza filo di Arianna. Un insieme di nuclei, di quartieri dove vengono analizzati vari temi e aspetti della storia dell’arte, combinati con storie personali dell’artista, un’enorme scatola con dentro queste cose, tre metri per due, profondità quaranta centimetri. Tutto quello che era costruito all’interno doveva essere visto attraverso il diaframma, la scatola incernierata su un telaio in legno che veniva aperto centinaia di volte al giorno… C’era un lavoro, c’era un’opera, c’era un artista che aveva una esperienza più grande della mia soprattutto rispetto a certe tecniche con materiali come il plexiglas. È un materiale che ha grandi peculiarità, lo si rende opaco e lucido, opaco e trasparente, si crea subito questa dialettica, il riflettente e il satinato, si possono controllare queste peculiarità opposte, e poi lo “sfondamento”, l’andare al di là della bidimensionalità. Il lavoro era finanziato da un grande gallerista del tempo, Guido Le Noci, il proprietario della “Apollinaire”, una persona fuori del comune, piangeva di fronte ad un lavoro che lo prendeva. Di Avalle aveva subito inteso la determinazione.

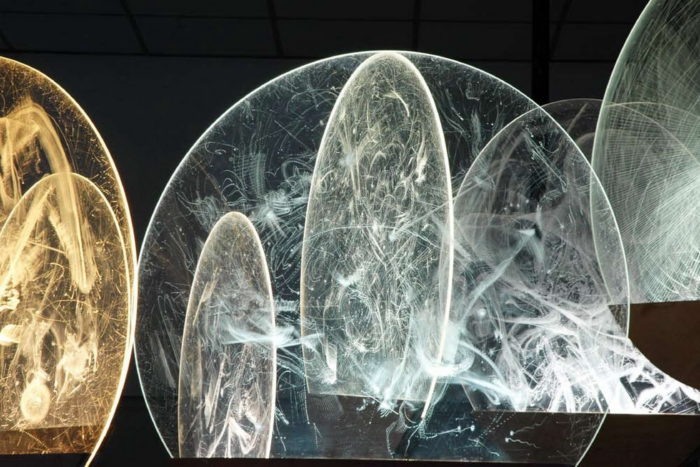

Lamenti n° 1 – Autonomie fotiche

Quali opere realizzate insieme?

Mi sono trovato presto coinvolto anche nella parte progettuale dei lavori. Era tutto un susseguirsi di idee, annotazioni, scambi, discussioni, sempre in questo piccolo negozio. Lui pensava ad una bottega in senso forte, dove convogliare più conoscenze — un po’ l’idea della bottega rinascimentale. Dopo Labirinto è stato Incendio a Beaubourg. Era stato appena fatto le Centre Pompidou. Rogers e Piano portando all’esterno le strutture, vogliono far saltare l’architettura di contenuto e l’architettura di museo. Portare all’esterno tutti i servizi e liberare. Nel museo però si proponeva lo stesso spazio di prima, il tentativo di liberare all’interno riproponeva una divisione tradizionale. Incendio a Beaubourg rompe lo spazio tradizionale del museo attraverso lo scontro di stili e pratiche artistiche diverse. All’interno di un grande prisma deformato da uno schiacciamento illusorio sono rappresentate battaglie, scontri che sembrano superare i confini delle lastre. Erano state raccolte e messe all’interno centinaia e centinaia di foto di murales, riproduzioni di quadri rivoluzionari e quadri riformisti, dal Delacroix de La caccia ai leoni che ribalta un certo tipo di schema alla Libertà guida il popolo assunto da sempre come quadro rivoluzionario ma che all’analisi ripropone un certo tipo di schema tradizionale, con codice ben preciso. Abbiamo esposto quest’opera, fuori da qualsiasi controllo, sul sagrato del Duomo di Milano, con grande successo di un pubblico completamente al di fuori da frequentazioni di musei e mostre.

Dopo il Beaubourg viene La feroce — così gli operai chiamavano la Fiat. Una struttura da stadio e fabbrica sovrapposte, divisa per quartieri. Un parallelogramma allungato con due grandi punte. Lavorando su queste opere abbiamo cominciato a vederle come corpi, corpi che si aprono hanno quartieri che funzionano come organi. Da lì la necessità di affrontare la rappresentazione di un corpo umano. All’inizio degli anni Ottanta abbiamo cominciato a produrre decine e decine di disegni per la realizzazione di un grande corpo d’uomo. Dopo un anno di disegni fatti gomito a gomito — io mi occupavo di una parte lui dell’altra, io dello stomaco, lui del cuore — e cominciata la realizzazione di questo corpo-personaggio con una tecnica tra la pittura e la scultura. Non ho visto il lavoro ultimato, la mia vita era cambiata, avevo cominciato ad insegnare e poi la nostra collaborazione non funzionava. Facevo delle cose ma era come se fossi invisibile, più diventava importante il mio ruolo e più prevaleva l’autore più importante, cioè Avalle.

Lamenti n° 4 – Autonomie fotiche

Avalle, Lei, un gruppo di giovani, negli anni Settanta apre alla rappresentazione “per molteplici punti di vista”. La figura si relativizza rispetto allo sguardo. Tutto sembra diventato opinabile, epifania e morte, tutto è apparire e scomparire. Per riuscire a rappresentare questa “pluralità transeunte della apparizione” rimettete in campo vecchie tecniche come l’anamorfosi, o relativamente nuove come l’ologramma…

Se l’anamorfosi, l’ologramma e altre tecniche fossero portate solo per stupire, per il fenomeno, sarebbe una esercitazione. Per me qualsiasi tecnica deve essere metabolizzata, deve agire insieme al resto, deve rientrare in una elaborazione linguistica. Con la tecnica dell’ologramma — per esempio — si riesce a fotografare un oggetto da più punti contemporaneamente, si registra su una lastra e si ha l’illusione di vederlo tridimensionale.

Con i risultati di questa tecnica complessa, sono state fatte delle mostre per stupire ma, dopo lo stupore, tutto cadeva, non diventava un elemento funzionale, era lì. Questo tipo di uso delle tecniche per me non ha senso. Se uso l’anamorfosi la uso come materia prima per poi elaborare.

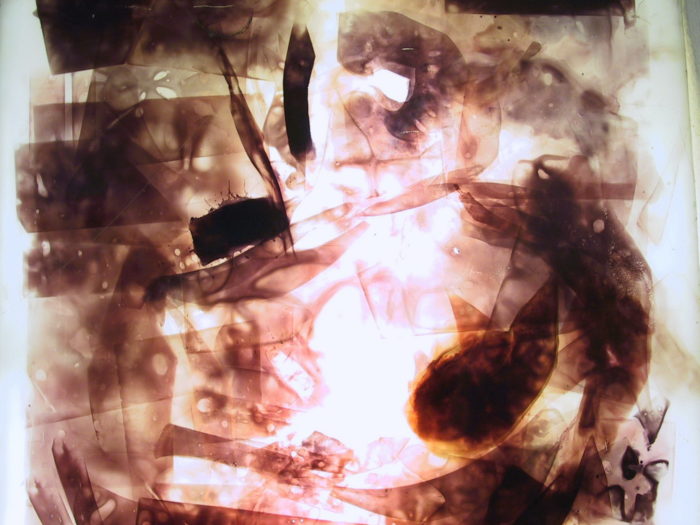

Maria – Endopittura

Quali sono le tecniche che Lei usa nel Suo lavoro? Come padroneggia il colore e la materia?

Tutte le tecniche che partono dall’umor vitreo, primo elemento della percezione. Se passa una goccia d’acqua o una lacrima sulla pupilla, ci si rende conto che tra noi e il mondo c’è la vista. Tutto ciò che mi dà la possibilità di vedere la somma degli interventi sulla materia, tutto ciò che mi dà la possibilità di raccontare, come svolgere una matassa, non in percorso a tappe lineari, ma per tagli trasversali, affiancamenti, sovrapposizioni, aggiunte di altri materiali. L’anamorfosi, l’ologramma, l’incisione, la tintura, i bagni di colore… Non uso pennelli ma immergo delle parti che voglio colorare — ci sono pigmenti che si fissano su materie plastiche con bagni a caldo – le lastre posso piegarle non solo colorarle, fondere con un collante particolare, fare saldature…

Molti Suoi lavori sono ritratti. Questi ritratti sono elaborati dentro una sorta di contenitore, una teca, con la sensazione che siano conservati in formalina, ibernati a futura memoria, in una distanza siderale…

Non una scatola, ma un dentro, il contenitore viene definito dall’opera complessiva. C’è il tentativo di conservare qualche cosa non solo attraverso lo strato, la memoria, la stratigrafia, la memografia, ma anche di voler conservare, calare a freddo, abbassare la temperatura per rialzarla, accenderla, come quando si accendono le luci che illuminano tutti questi pezzi. Per conservare, per tenere in memoria, si ha bisogno di determinate condizioni: che la figura non sia sempre esposta e tenuta a una temperatura che possa favorirla. . .

Gabriella – Particolare occhio

Umor vitreo, l’occhio che guarda…

Sono un artista visivo. Mi riguarda tutto ciò che riguarda la percezione e tutto ciò che può fare riferimento alle possibilità della visione.

Per Seurat, per il pointillisme, la pittura è “occhio”. Seurat ha costruito il ponte tra quella che è la pittura retinica e il moderno dove il discorso prevale sulla visione, ponte tra l’analogico e il digitale. Ha creato un sistema, un linguaggio. Il colore è organizzato secondo un linguaggio che ci avvicina molto al linguaggio informatico, dalla fotografia al calcolo. In Italia ci sono i divisionisti, ma la lezione di Seurat non è stata raccolta, i divisionisti hanno studiato la chimica del colore, Seurat ha spostato la ricerca. L’unità cromatica di Seurat è avvicinabile agli studi linguistici dove la più piccola unità di colore è affiancabile alla più piccola unità semantica, il minimo significato che può avere una lettera nel linguaggio scritto.

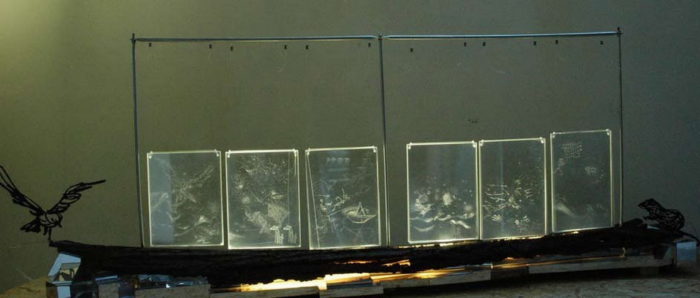

Tramontanti – Incisioni su plastica

La fonte di luce artificiale è fondamentale nel Suo lavoro?

Spento-acceso. Nella nostra vita, per metà d’essa, c’è la luce e c’è il buio, il giorno e la notte. I miei lavori, se visti alla luce del giorno diventano altre cose, si smaterializzano, diventano trasparenti, non hai più quel rapporto tra i colori, cromatico, hai altro. La luce artificiale, le lampade, hanno un senso molto definito e stretto. In alcuni lavori come la “memografia” ho bisogno — per portare il segno inciso sulla lastra a livello di una memoria, di una rappresentazione di un evento della vita del soggetto – di farlo sedimentare e aggiungerne altri, di rendere — insomma – uno spessore mnemonico. Allora ho bisogno di più strati, devo sfruttare la particolarità di questo materiale che è il plexiglas che può essere inciso e poi con la luce illuminare l’incisione, farla apparire e scomparire. La prima opera in cui ho utilizzato questa tecnica è stata La forcella, esposta allo “Zibetto” nel 1984. Illumino le lastre di plexiglas nella costa sospendendole oscillanti su una feritoia luminosa, per accendere questi segni e nello stesso tempo — siccome l’incisione è disposta su più lastre — per fare comparire e scomparire più segni nello stesso spazio bidimensionale. Con questa tecnica semplice — senza ricorrere alla elettronica – mi riesce di evidenziare, indicare, questo movimento della memoria. Le lastre sono montate su una struttura che oscilla, perché alla memoria si va e si torna. Vado a quel ricordo e torno. Gli oscillanti sono questo: come l’andare a delle assemblee neuronali. l ricordi sono assemblee che i neuroni instaurano in un certo momento, come per un lampo si ha il ricordo di una immagine, di una sensazione e sono tutti sovrapposti. È una struttura chiasmatica, si accendono improvvisamente queste assemblee e portano alla memoria.

Bue – Radiopittura

E le radiopitture?

Lì la lampada è dietro, la lampada illumina uno strato, in trasparenza; la lampada si trova dietro una lastra opalina. È come nel diafanoscopio — la lampada che viene usata in medicina per vedere le radiografie. Lavoro su questo tipo di immagine, di idea. Voglio che il quadro non sia visto solo sulla sua superficie, sulla sua parte più apparente, ma contemporaneamente in tutti i suoi strati. Vedere i “pentimenti” sotto — così si chiamano i ripensamenti del pittore — vedere quello che è stato cambiato dare uno spessore, un peso e una materialità, dove tutto sia decifrabile, visibile, tutto sia ricostruibile pur rimanendo sempre una zona di mistero. È un po’ come se si stesse aggirando l’opera in tutte le sue possibilità di illuminazione: radente, davanti, di dietro, sopra. Costruire una interferenza di luce in cui si vuole dipingere, scrivere.

Donna fiume – Radiopittura

Nel Suo lavoro, nonostante oscillazioni e dissoluzioni della figura, ci si incontra e scontra con un corpo. Anche se sottoposto ad un “infinito” di “punti di vista” appare con la sua potenza, quasi rigenerato dalla esplosione visiva cui sottoposto. Estrema resistenza del corpo…

Alla fine io sto lavorando su un corpo. Da anni, da sempre. Tutti gli artisti lavorano su un corpo. La tua ricerca è un corpo, il tuo modo di ricercare, di accumulare, di costruire, di variare, è un corpo. C’è una nascita, una crescita, una fine. Mi trovo a vivere come molte persone che hanno interesse nel vedere, nell’ascoltare dove sono come sono, di cercare di salvaguardare in qualche modo un corpo. Può essere il “corpo della memoria”, di esperienze di altri o della storia, delle storie. Andiamo in una direzione in cui tutto viene cancellato — non per leggerezza ma perché il “potere” ha paura della memoria. La memoria diventa un elemento di interferenza con il percorso del potere. Sulla memoria si organizzano delle azioni, delle risposte, delle lotte, delle resistenze. Con questo tipo di potere, rapportabile a ciò che sta succedendo con questo tipo di mass-media, mi sento come un estraneo. Qui e adesso raccogliere e conservare diventa quasi un’azione, una forma di insubordinazione, di resistenza.

Salina – Radiopittura

Cancellano, smemorizzano…

Tutto è improntato alla cancellazione, alla rimozione continua. Nuovi poteri che si stanno instaurando qui e nel mondo. Per farlo debbono cancellare, continuamente. Cancellare perché così sei più nudo, sei più esposto, subisci e non ti accorgi di subire, subisci senza sapere di subire. Gli unici oggetti che ti lasciano sono gli oggetti del controllo: la televisione che e l’informazione controllata, il quartiere modificato… Quindi io conservo, a mie spese oggetti, memorie, parti, biciclette… Produco con tecniche che non sono adeguate al mercato dell’arte. Quello che funziona sul mercato è l’opera “leggera”, transeunte, che non si fonda se non sulla cancellazione, opere “agili” dal punto di vista mercantile, quasi anonime, un nome quasi stampato, un marchio.

Lei cerca di contrastare queste cancellazioni soprattutto con le “memografie”, con ricerche coraggiose come il Tilacino, de La notizia. Là — in una enorme avventura disegnata e proiettata in anamorfico — la vicenda mutante di una sorta di animale mitico in una rappresentazione storico evoluzionistica, qui l’aquila e il topo, il roditore e il falco che ci dicono di una mutazione avvenuta e in corso. E tutto ci parla del pianeta, di Gea, dei limiti energetici, della distruzione dell’ambiente, di qualche cosa di radicale che sta avvenendo…

La notizia – Oscillante

Del Tilacino si dice con sufficiente efficacia nella domanda. La notizia nasce come raccoglitore metropolitano. Un giorno attraverso il parco in bicicletta dopo un grande temporale e mi trovo di fronte a una scena apocalittica circoscritta: un albero squarciato da un fulmine, quasi esploso. Con segni di bruciatura una scheggia mi tagliava la strada, un pezzo di corteccia aveva ancora la forma dell’albero, l’ho raccolta e dopo un po’ di tempo che la guardavo ho cominciato ad elaborare. Il fulmine allora ha cominciato a sovrapporsi all’idea di notizia – che si propaga alla velocità della luce, porta la luce porta il lampo, fessurando la corteccia lascia passare la luce di una lampada. Ho messo infatti una lampada dietro, ai due capi della scheggia di legno ci sono i simboli di due luoghi—habitat diversi quello terrestre e quello aereo, un roditore da una parte e un volatile dall’altra, due punti tra i quali ci può essere una interpolazione, e infatti si interpongono le tavole di un plexiglas che ondeggia con inscritte, incise, delle storie. È un bozzetto, l’opera realizzata sarà molto più grande.

Famiglia di luci – Endoscultura

Sempre alla ricerca di oggetti, sempre al mercato delle pulci di Bonola?

Nel quartiere di Bonola c’è questo mercatino di antiquariato, di tutto. Oggetti a un passo dalla discarica, oggetti su cui intravedi tracce. Trovo anche cose che mi servono, che costano meno, datate da un punto di vista tecnico ma che poi rielaboro Non è l’oggetto trovato del dadaismo, ma piuttosto l’oggetto che ti aspetta, l’oggetto cercato.

Una vecchia storia, no?

Negli anni Sessanta-Settanta c’era questa estetica del rifiuto, della spazzatura. Ciò che era buttato via dalla società dei consumi veniva immediatamente riagganciato.

Sguardi ortogonali – Radiopittura

A me interessa l’oggetto nel suo recupero fisico, per riportarlo ad una sua funzione dentro a un mio progetto. In più aggiungo che l’oggetto è portatore di una memoria, non è l’oggetto duchampiano preso e messo. Se prendo l’oggetto è come se lo riportassi ad un nuovo utilizzo, perché rispetto questo oggetto, perché è stato un oggetto prodotto, al centro di una contrattazione, di lavoro. Prendiamo questi piccoli tronchi, non sono ready-made – fatto pronto, opera d’arte già pronta; hanno un potere evocativo. È come riaccendere un fuoco da un tizzone, da una pietra focaia…

Tracce, dunque…

Sono un raccoglitore, cerco di trovarle, di mantenerle. Nello studio tengo molte biciclette e resti di biciclette. Sono piene di tracce, di storia, mi sento spinto a raccogliere, a mantenere, i pezzi di ricambio, le tracce, i costi, i materiali che via via sono andati incontro a una degenerazione. Oggi i prodotti sempre più deboli, devono essere consumati subito, queste biciclette hanno cinquanta anni, si portano dietro storie, modifiche, quelle di oggi più vanno avanti e più perdono tracce, memoria, forse lasciano gli scontrini di chi li ha comperate e basta.

Gabriella – Endopittura

Ci torniamo più avanti. Vediamo adesso alcune opere, Gabriella, Il cacciatore?

Gabriella è una endopittura. Vedi in trasmissione tutto il lavoro stratigrafico. Invece ne Il cacciatore, ne La famiglia, c’è una riflessione, quindi non è in trasmissione ma in riflessione….

Cioè?

… non passa attraverso la luce ma riflette dagli strati.

Ne il cacciatore affronto un lavoro che mi fa operare su più configurazioni ne viene una scultura in forma di ritratto che racchiude più sculture. Gabriella è proprio una pittura, sono strati sì, ma tutti si rifanno a un’unica immagine, Gabriella, attraverso la costruzione stratigrafica di questa pittura, è come se fosse levitata dal fondo. Puoi entrare nella sua costruzione spostandoti, ci sono alcuni piccoli elementi che possono essere narrativi, ricordare la storia del personaggio, ma è sempre come se fosse una pittura, un dipinto. Hai l’immagine iniziale e mantieni quella immagine anche se si scompone e ricompone.

Il cacciatore – Endoscultura

Nelle endosculture come Il cacciatore c’è invece una costruzione che tiene conto di più immagini, sono combinate, sovrapposte, incastrate. Possono essere immagini di una stessa persona come ne Il cacciatore oppure più personaggi come ne La famiglia. Non è questione di colore, di pigmento, ma di parti. Scompaiono delle parti e ne compaiono delle altre quando ti sposti.

Il cacciatore. Un avvocato di Milano, un tipo duro…

Sì, in un certo senso… più che altro durezza riferita al rigore nella sua professione e alla sua passione per la caccia. Ma anche una persona che ama la vita e la famiglia, il rapporto con gli amici. Questi due aspetti della sua personalità sono costruiti e visibili nell’endoscultura da punti di vista differenti.

Memografia di Giovanni – Oscillante

Riferimenti, storie, come per Giovanni, il ritratto di Suo suocero?

Aveva una casa di campagna in Valpolicella, c’era un pino dentro, a cui teneva molto. Ormai in pensione era molto attratto dal lavoro nei campi: un piccolo appezzamento di terra con una piccola Vigna concimata con concimi naturali, con i pali di legno — non voleva quelli di cemento — il vitigno legato con il ramo di salice. La casa era stata chiamata da lui “il Pigno”, a una certa ora finiti i lavori in campagna, alla fine della giornata, uno dei suoi piaceri era fumarsi qualche sigaretta all’imbrunire sulla valle. Lì facevamo due chiacchiere. Ricordava l’infanzia, la campagna di Russia, il lavoro a Milano, il ritorno a Verona, gli amici, i personaggi, una miniera. Parlavo prima di assemblee neuronali e lì era un continuo accendersi del territorio, dei luoghi, anche perché aveva una grande memoria e amava citare i latini, uno che aveva studiato bene, forte, era ingegnere elettrotecnico, era uno di quelli che avevano potuto studiare a quei tempi.

Il cacciatore – Endoscultura

Quale direzione sta prendendo il Suo lavoro?

Sto vedendo l’individuo sempre più disumanizzato, per tutti i materiali che per tutta la giornata si sommano come traccia della sua vita, della sua quotidianità. Tutte queste tracce alla fine sono tracce energetiche. C’è la traccia del biglietto del trasporto, c’è la traccia della fattura – energia di trasporto, di consumo. Quotidianità che pesa, più pesa e più disumanizza. Quando si parlerà di una persona, si parlerà delle sue tracce energetiche, dei consumi, registrazioni magnetiche, sulle spalle di questa persona che attraversa la città. Vedo la rappresentazione come una somma di queste tracce, una scia. Tutte queste tracce compongono alla fine un sudario laico che compone la fisionomia, il ritratto di questo individuo Vedo una rappresentazione dell’uomo, di un individuo in questi termini. L’unico calore che rimane sono queste tracce che portano per un attimo delle colorazioni date da queste scie che sono state calde per un momento. Una sofferenza del quotidiano, in una città che ti sovrasta.

Il cacciatore – Endoscultura

Non lasciano tempo e un tempo di concentrazione in cui si mette a fuoco e si vede il proprio dolore. Nel momento in cui lo riesce a vedere la gente potrebbe incominciare a reagire, cominciare a organizzarsi per non subire più, anche contro le minime ingiustizie del quotidiano che sono quelle costanti e lì comincerebbe ad andare contro un certo tipo di interesse che ci schiaccia.

Parlavo di rappresentare questo sudario laico, che sono le sofferenze, proprio attraverso questo tipo di tracce che rimangono, che rappresentano la sofferenza del quotidiano, per vederci come siamo, come sarà tramandata, ricordata, trasmessa la rappresentazione dell’uomo da qui a qualche secolo. Intendo riscattarci da una condizione non visibile da quello che non ci vogliono far vedere.

Se cominciassimo a riflettere su quanto soffriamo inutilmente perché schiacciati da bisogni indotti, bombardati da parole che creano rumore continuamente; se improvvisamente tutti facessero a meno della televisione, di un certo tipo di mass-media… comincerebbe a muoversi qualcosa. Una piccola rivoluzione che potrebbe metterne in moto altre: rifiutare tutti questi messaggi che continuamente creano dolore, disturbo, metterli a fuoco, decifrare e rappresentare tutti quei segni di sofferenza che sono invisibili ma che ognuno sente. Potrebbe essere una via da percorrere per l’artista, perché la sua opera sia utile.